结节、增生、息肉、囊肿,到底用不用治?

医学资讯

|

阅读量:次

医学资讯

|

阅读量:次

有些人每年的体检报告单上,总是少不了“结节”、“增生”、“息肉”、“囊肿”等名词。很多人立马会感到不安,忧心忡忡。那么,结节、增生、息肉、囊肿,到底哪个才是癌症先兆?到底需不需要治疗?

一、结节:九成是良性的

结节是生长在皮下的、圆形或椭圆形的“团块”。临床上,检出率较高的结节主要有三种:

1、甲状腺结节

约95%的甲状腺结节为良性。

·直径小于1厘米、形态规则、边界清晰、无细小钙化;或体检报告提示3级及以下的结节,一年复查一次即可,一般无需治疗。

·如果结节过大,压迫气管和周围组织,引起功能异常,就需要治疗了。

好医友提醒:甲状腺结节患者,要注意调节情绪,少生气;不宜多吃海产品;远离生活中的辐射环境。有些患者饮食上需要限碘,这种情况应及时咨询医生。

2、乳腺结节

乳腺结节90%以上是良性的,恶性情况比例非常低。不过,最好到医院就诊,通过彩超、钼靶照相等检查,明确是良性还是恶性。

3、肺结节

90%以上的肺结节是良性病变,约2%有恶变可能,但还是不能掉以轻心。

·出现干咳、白痰、胸闷时,要及时做胸部CT检查,以便进一步诊断。

·结节直径较大、边缘不规则,则需要做病理检查,或是2~3个月进行复查。

从事烹饪、重度污染、有毒化学物等相关工作,长期吸烟或接触二手烟的人,是肺癌高危人群,发现肺部结节时要提高警惕。

二、息肉:有一部分会恶变

息肉是黏膜表面隆起的增生物,人体有黏膜的地方就能生长。

息肉的处理方式,与其大小、形态有关。一般来说,体积较小、带蒂的炎性息肉不会恶变,符合以下5个条件的息肉比较危险:

·腺瘤型息肉;

·菜花型、宽基广蒂息肉;

·短期内增长得非常迅速;

·有家族史;

·患者年龄小于50岁。

1、肠息肉

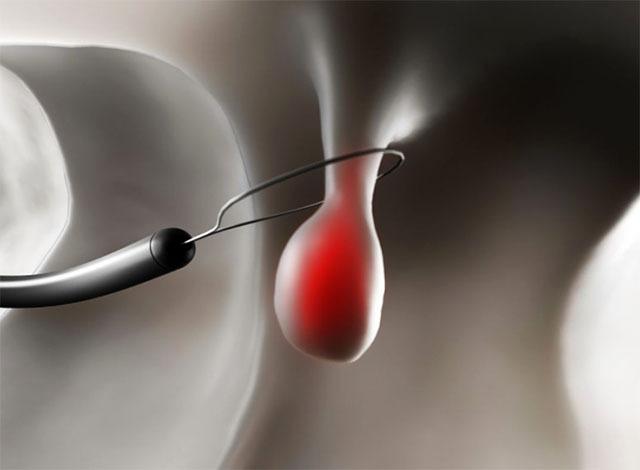

95%左右的大肠癌是由息肉恶变而来。直径<1厘米的息肉建议活检,根据结果处理;直径>1厘米的息肉,建议直接切除。

发生在直肠中下段的息肉,可通过直肠指检触及;不能触及的结直肠息肉可通过肠镜确认。

需要提醒的是,息肉不能一切了之,因为腺瘤性息肉切除后再生、复发的概率较高,同时多发性息肉容易漏诊,息肉切除后必须密切随访复查。

2、胆囊息肉

通常不会恶变,但有可能诱发胆囊结石或并发慢性胆囊炎。

不吃早餐或很少吃早餐、经常饮酒及进食高脂食物、压力大、情绪焦虑的人更易中招。

胆囊息肉患者一般无需口服药物,但具备以下条件中的任何一条,建议实施腹腔镜胆囊切除手术:

·息肉最大直径≥1厘米,尤其是单发息肉;

·息肉最大直径≤1厘米,但短期快速增长;

·胆囊息肉合并急慢性胆囊炎;

·年龄>50岁,合并胆囊结石。

3、鼻息肉

一般不会恶变,但会引发打鼾、呼吸困难、鼻腔内流脓或清涕、嗅觉减退或丧失、耳鸣等不适。

三、囊肿:恶变可能性不超5%

囊肿就像长在身体里的“水泡”,可以一个或多个出现,恶变的可能性很小,一般不超过5%。

除了头发和指甲等部位,人体各处都可能长囊肿,其中肝囊肿、卵巢囊肿、肾囊肿比较常见。

1、肝囊肿

肝囊肿多为先天性的良性病变,直径一般不超过3厘米,没有症状,也摸不到肿块。

·体检发现小的肝囊肿,可以抽血查甲胎球蛋白,并每年做1~2次B超“监视”它。

·直径大于5厘米的肝囊肿,可能压迫周围组织,引起恶心、呕吐等,建议及时治疗。

2、卵巢囊肿

卵巢囊肿常发生于15~50岁的女性,恶变率较低。

·生理性囊肿多在单侧,直径一般小于5厘米,通常会自己消失。

·如果囊肿持续存在或长大,就有可能是肿瘤,需要手术治疗。

发现卵巢囊肿后,建议先观察2~3个月。

3、肾囊肿

肾囊肿多无症状,对肾功能影响一般不大。直径小于5厘米的肾囊肿,像肝囊肿一样定期检查即可;大于5厘米,建议及时到医院治疗。

四、增生:一般无需特殊治疗

增生可以理解为“长多了”,临床上以乳腺增生、骨质增生、前列腺增生较为常见。

1、乳腺增生

多表现为乳房疼痛、乳房肿物,大多数不会癌变,也不需要药物治疗。但如果是囊性增生,最好遵医嘱半年做一次彩超。

良好的生活习惯,有助缓解乳腺增生,不让其继续加重。

·学会放松情绪、劳逸结合。

·适当进行户外活动,散散步、跳跳操。

·多吃蔬果,戒烟限酒,注意控制体重。

2、前列腺增生

前列腺增生,以往又称“良性前列腺肥大”,是一种良性疾病,但也会影响生活质量,如引起排尿障碍、尿结石等。

如果患者的长期症状较轻,不影响生活与睡眠,一般不需要特殊治疗,但需密切监测;如果症状加重,应及时就诊进行合适的治疗。

3、骨质增生

骨质增生又称“骨刺”,主要发生在人体承重的关节处,多发于颈椎、腰椎、膝关节等几个位置。

如果没有引起症状,一般不用特意纠正。

出国看病专业机构好医友提醒:多数身体里的赘生物癌变的可能性较小,但这并不等于放任不管,定期体检是发现和追踪“病块”的重要手段。

2019-09-12 15:36

好医友小编