SMA患儿母亲自述:爱她,就为她战斗

医学资讯

|

阅读量:次

医学资讯

|

阅读量:次

脊髓性肌萎缩症(SMA),是一种由神经元缺失或异常导致的罕见病,常见于婴幼儿。多数患儿在6个月内发病,生存周期不超过两岁,因此有“婴幼儿第一大遗传疾病杀手”之称。

事实上,SMA离我们并不遥远。根据国内流行病学的调查统计,平均每50个人中就有1个人是无症状的SMA基因携带者,当父母双方都是SMA基因携带者时,他们就有四分之一的概率生出SMA宝宝。国内产检尚未涉及SMA基因的排查,因此在无干预的状态下,每个SMA宝宝都是“万里挑一”的存在。

社会对SMA群体的关注多在于临床诊疗层面,确诊难和天价特效药,一直被认为是SMA宝宝高致死率的两大原因。随着今年SMA特效药被纳入国家医保目录,药品可及性正在逐步提高,如何能够让SMA宝宝尽早获得治疗成为眼下最需破解的难题。

近日,八点健闻访谈了一位SMA宝宝的妈妈。她的孩子在出生两个月后即被确诊,确诊当天就接受了药物治疗。因为用药及时,宝宝已经恢复了基本的活动能力。在这个过程中,父母对疾病的重视和积极程度起到了至关重要的作用。

本文系八点健闻记者根据被访者口述,整理写作而成。为更真实展现被访者的经历和感受,本文以第一人称叙述。

▌有惊无险的10分

怀上珺宝是在2020年的11月份,那一年我36岁。

因为年龄的原因,我一直对孕期安全格外重视。我的户口在北京市郊。按理说,怀孕后,顺理成章的,我应该在本区建档,在本区做产检。但为了确保“万无一失”,我用尽办法,在北京市最好的妇产医院建了档。

对于一个正常孕妇来说,从怀孕到孩子出生,大概需要做10-15次产检,而我做了不下30次,光产检就花了五六万块钱,但凡是我听说过的产检项目,我都主动要求做,甚至包括一个很偏门的耳聋基因的筛查,考虑到我们家老人有耳聋的遗传,我也没有放过。

所有的产检结果都是一路绿灯,直到今年7月我被送进产房。因为害怕在产程中出现窒息等意外,我毫不犹豫地选择了剖腹产。

那天还发生了一个小插曲,现在想来似乎是命运的一次预演。

珺宝刚出生的时候,右耳外侧有个小肉瘤,我们民间叫“拴马桩”,这是外观上的一种特征,并不影响健康,但在医学上就属于畸形。那天刚生下珺宝,我正在缝刀口,就听见助产士说,给孩子报一个畸形。我当时的身体还是麻醉状态,但脑子是清楚的,这句话吓得我一激灵,赶紧问医生,什么畸形?什么畸形?医生笑笑说没事,就是一个小副耳,我这才把心重新放回去。

除此以外,珺宝的一切都是正常的,身高体重达标,哭声很响亮,胳膊腿也很墩实,新生儿评分是10分。3天以后出院回到家里,她的状态也一直很好,会挥舞手臂,会很用力地蹬腿,就是一个特别活泼好动的小孩。

▌不详的预感

最早发现异常的是月嫂。

珺宝出生一个月的时候,我们给她办了一场满月酒。酒席结束以后,月嫂找到我说,她觉得郡宝不太对劲。我说怎么了,她说珺宝最近不太爱动。那时候正好要做出生一个月的体检,我就敷衍月嫂说,行,我带孩子去看看。但我心里不以为然,只觉得女孩子嘛,文静一点很正常。

体检是在区医院做的,我之前在区里卫生系统工作过很长一段时间,和医院里的医生都很熟。体检那天,来了好几个保健科的医生,都说就是发育慢,回去多锻炼一下就行。我把这些话转达给了月嫂,她也就闭口不提了。

等到珺宝33天的时候,那天早上我们正在吃早饭,一位相熟的医生大姐打来电话,她说,李楠,你们回家后我查了些资料,建议你还是去市里的医院再看看。那一刻,我心里咯噔了一下。

当天下午我就挂到了北京市儿童医院保健科的号。那时候珺宝应该是刚刚出现退化不久,所以她还能动,但是动作非常慢,而且不像小时候能够做一些蹬踹或者举手的动作。如果你把她放到床上,她就像被床吸住了,只能贴着床蠕动。

医生一开始判断是肌张力低,让我们回去做一段时间康复再来复查。这时候月嫂在旁边说了一句特别关键的话,她说,医生,这个孩子之前是能动的,是最近才这样。医生听了这句话以后就很警觉,建议我们转到神经内科。

我们这时候才开始察觉到问题不对。9月3日去的儿童医院,9月4号就挂到了首都儿科研究所神经内科的号。那天我的印象非常深,进了诊室以后,医生把珺宝放在体检床上,提溜提溜她的手,提溜提溜她的腿,再用羽毛笔刺激刺激她的大腿内侧,整个过程她都没有任何肌腱反射。

医生什么都没说回到电脑前。她敲电脑的时候我就在旁边看,看她敲的诊断结果是,疑似脊髓性肌萎缩(SMA)。我对医院的诊疗流程还是比较清楚的,如果上来只疑似一种疾病的话,那基本上就是它了。

那时候我还不知道这是什么病,但感觉已经很不好了。我扶着医生的胳膊,几乎是哀求一样地问她,有事吗,这是个什么病啊。医生的表情很严肃,从头到尾她就告诉我一句话,先做检查,没有出结果前说什么都没用。

▌从否认到接受

等待结果的日子无比难熬。

不知道是心理作用还是发病太快,在这段时间里,珺宝出现了肉眼可见的功能退化。原本她还可以平着动动手动动脚,但慢慢的,她的动作幅度越来越小,越来越小,最后就完全不能动了。你把她抱起来的时候,整个人从头到脚都是垂着的,像是一个小小的提线木偶。

再加上那个时候我们也通过网络基本清楚这个病了,属于罕见基因病,结合珺宝的年龄来判断,如果是,那就是SMA1型,这是所有分型里最不好的,多数都会在2岁前死于呼吸衰竭。在这样一种境况下,我们的第一反应是拒绝相信,因为两边家族往上数几代都没有这种病的先例,珺宝也不应该是。

于是,9月中旬,我们又挂了儿研所的专家号。去之前,我们心里还残存一丝“被误诊”的侥幸,但专家看了孩子后,直接给我们开了一个针对SMA的专项基因检测,说这个会快一点,尽量别耽误孩子的治疗。虽然被二次 “审判”,我们还是不死心,从医院出来后,又找了一家第三方的基因检测公司,把孩子的血液样本寄了过去。

我系统地学过心理学,我知道此时我们正在经历悲伤最初的否认与隔绝阶段,用自我的防御机制来抗击痛苦的侵袭。过了这一关,还会有愤怒、协商和绝望。也正是因为懂得这些,我才能很努力地调整自己,既然两个权威的儿科医生给出了同一个诊断意见,出错的概率几乎为零,理性接受,积极面对,或许才是我们最应该为珺宝做的。

那天晚上,我和珺宝爸爸促膝长谈了一次。在这之前,我们连抹眼泪都是背着对方。那是我们第一次公开的,彻底的,无所顾忌地谈论孩子的病。我们甚至聊到了如果治疗情况不理想,要不要给孩子拔管的份上,两个人哭得稀里哗啦。也就是那一次,我们达成了共识,不管确诊与否,为最坏的结果做最充分的准备。

我首先是在网上找到了美儿SMA关爱中心,加入了1型患者群。通过患者群的信息,我又联系上了北大医院的专家。通过专家的介绍,我选定了利司扑兰口服溶液用散作为珺宝的用药首选。原因有两个,第一就是快,确诊当天就能用上。第二,我个人认为口服药相比鞘内注射更方便。除此之外,找谁开处方,找谁买药,去哪里买,要走哪些流程,需要准备什么材料,我们也都详细了解,并和相关人员做好了事前沟通。

这时候的我,就像是腰间挂满了弹夹的士兵,只等战斗的指令响起。

▌擦干眼泪去战斗

第一声冲锋号是在9月29日吹响的,那天我们同时收到了之前三份基因检查的报告。

收到第一份儿研所的SMA基因检查报告时,我正在给珺宝喂奶。珺宝她爸说报告来了,我其实心里特别紧张,但我装得很淡定,我说,什么结果。她爸应该是提前看过了,同样淡定地说了一句,就是。然后我的眼泪就止不住地流,已经做了一个月的心理建设,但真正到来的那一瞬间还是溃不成军。随后的第二份、第三份报告不出意料,结果都是一样的,我的女儿属于SMN7染色体纯和缺失,缺失原因来自父母遗传。

来不及消化情绪,我们赶紧挂了第二天北大医院熊晖主任的号。这些流程其实都在我们的“战斗方案”之中,我们一开始计划的就是最晚29号一定要收到报告,这样30号开出处方,国庆长假期间就能用上药,做到早确诊早治疗。

真实情况也确实很顺利。30日找到熊晖主任后,我们提供了基因检查报告和肌电图报告,主任一看材料齐全,很快就给我们开了处方。拿到处方以后,我们立马赶去药房拿药,转身回到车上就给珺宝吃了。

如果不出意外的话,珺宝应该是国内用药最早的SMA宝宝,那一天,她刚满两个月零三天。于我来说,那一刻也是幸福的,因为生活又长出了新的希望。在很长一段时间里,每次珺宝吃完药,我和她爸爸都会一动不动地盯着她,觉得她马上就能动了。

大概到用药后的第9天,珺宝的手开始动,紧接着是脚。从那以后,几乎每天都有进步。10月23日的时候,珺宝的四肢已经恢复到9月初可以平移的阶段,我带着她找到了北大医院康复科的秦伦大夫。秦伦大夫很高兴,针对珺宝肢体运动情况,给我们布置了康复作业,回家里一边护理一边康复,一个月以后再来复查。

一个月的时间里,没有因为吃上药而忽视了养护的重要性,更是在孩子状态好的情况下每天坚持康复运动,我们真正做到了养护、康复、服药治疗每样都是精心精益。一个月过去了,珺宝的情况就更好了,大臂可以举起来了,头也能自由地旋转,吞咽和呼吸都没有出现任何退化的迹象。秦伦主任见了以后,连夸珺宝的进步很快,按照这样的速度康复下去,一定会给我们带来惊喜,这句话给了我们很大的信心和支持。

▌家长的使命

珺宝身上的改变,让我意识到早确诊早诊疗用药对于SMA宝宝来说是至关重要的,尤其是SMA1型的宝宝。他们一般在出生一个月左右就会表现出运动能力退化的症状,接着就是吞咽和呼吸系统的退化,这种退化是不可逆的,如果能够尽早发现和治疗,宝宝不仅能活,还能有不错的生活质量。

靠谁来发现,毫无疑问是父母。但真相是,很多SMA1型宝宝的治疗恰恰就是耽误在父母手上。我们一直都在说,SMA确诊难,从孩子表现出症状到最后确诊,短则几个月,长则几年。这其中当然有诊断层面的原因,毕竟这是个罕见病,了解并熟悉诊断的医生有限,但更多的原因是家长的不重视,甚至是不接受。

我加了很多的患者群,里面这些孩子的平均确诊年龄在6个月左右。很多时候,是医生已经给出诊断方向了,但父母就是掩耳盗铃,他们会放大孩子好的一面,来说服自己不是这个病。先在家里观察一个月,没有改善。怀疑是肌无力,电疗一个月,还是不见效。最后做基因检查,等报告又是一个月。

我相信没有哪个父母愿意耽误孩子,我们自己也经历过这样的“否认期”,但作为父母,你必须意识到不管你相不相信,接不接受,疾病就在那儿。你耽误的每一天每一刻,都是在一步步给疾病可乘之机,反手把宝宝推离自己,推向死亡。

我认识一个年轻的妈妈,她的宝宝两个月确诊,应该算是很幸运了。从确诊的那一天起,我就不断劝她赶紧用药,赶紧用药。但她总是说,宝宝的情况很好,再等等。到第五个月的时候,她的宝宝因为一次呛奶,引发吸入性肺炎,送到ICU抢救,命是保住了,但必须靠呼吸机和胃管维持生命。

很多宝宝到了这一步,是会被放弃的。在我认识的所有患者家庭中,全家意见一致,长辈支持、父母携手愿意竭尽全力治疗的不会超过10%,绝大部分是爸爸放弃了,只有妈妈还在努力。还有的就是父母双方都默认放弃,这样的孩子多半会被老人带走,不做任何干预,任他自生自灭。

你没法对他们做道德审判,每个家庭都有自己的苦衷和选择。我只是觉得,如果我们能够把努力做在前面,也许就不需要面临这么痛苦的选择。

▌我的Lucky girl

珺宝现在5个月了。

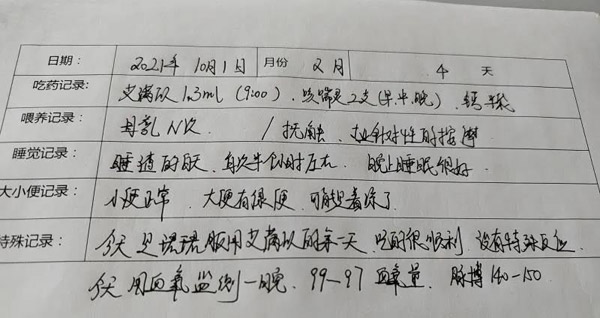

因为SMA患者需要终生护理和康复,这些事从珺宝确诊的那天起,我们就开始做了。每天早上起床,我们会给她做抚触按摩、康复运动,之后是呼吸护理,盐水雾化、拍背引流、咳痰机咳痰、吸痰机吸痰。同样的流程晚上睡觉前再做一遍。虽然她现在还没有表现出呼吸系统上的问题,但我们不敢抱半点侥幸,一是早做预防总归没错;二是让她适应这些由机器带来的,并不愉快的体验。

1月中旬的时候,我们会给她再做一次CHOP-INTEND评分,这是一套婴儿神经肌肉疾病测试的量表,满分是60分。珺宝开始服药时第一次评估分数是11分,我们参照着看了下,按照她现在的状态,应该有30-40分之间,这是她用药3个月最直观的变化。

除此之外,作为全国服药月龄最小的SMA宝宝,我们替珺宝做了一个决定,以公益身份拍摄评估测评视频,参加脊髓性肌萎缩症(SMA)临床评估量表规范化培训项目,旨在规范全国医院SMA正规化评估。我想做这些事,小珺宝是开心的。

作为父母,三个月下来,我们已经完全接受了她是个SMA宝宝这件事,接受了她可能一辈子也不能独自行走的事实,不仅接受,我们也开始为珺宝着手装扮着属于她的美好未来,既然活着,就要享受这世间的阳光、雨露、冰激凌。

相比于接受自己的孩子是个SMA患者,以及规划她的未来,更让我焦虑和担心的是周围人因为残疾这件事而对珺宝投注异样的目光。我怕社会的不理解、不支持、不关爱,怕珺宝被忽视、被嫌弃、被遗忘。我难过的是,无论我怎么抵触,这件事终究会发生,没有人能够活成一座孤岛,马克思很早就说过,人是社会关系的总和。

所以分享我们的经历,也是希望让大家更了解罕见病,了解罕见病的家庭。我愿意相信很多时候,大家只是因为不了解,所以不知道该怎样给予关怀。当我们愿意被看见,也就会被理解—我们和大家一样,只是努力生活的普通人,虽然我们被开启了艰难模式。

我已经想好了,等珺宝懂事了,我会给她一个更有说服力的身份认定。我会告诉她,珺宝,你简直简直太幸运了。你历经了那么多的的产检,躲过各种筛查,平安来到人间;你得病初期,就有厉害的医生发现了你的病,为治疗赢取了宝贵的时间;你确诊后,世界上就有了治病的特效药,你成为用药月龄最小的宝宝,延缓了退化;最最重要的是你还有那么开明乐观的爸爸妈妈,竭尽所能守护你的健康。哎呀,我的宝贝,你绝对是一个lucky girl!

文章来源于八点健闻Plus ,作者毛晓琼

「文中图片图片由受访者提供」

2022-01-12 16:30

好医友小编

联系医学顾问

医学顾问微信在线