切除息肉还有癌变的风险吗?

医学资讯

|

阅读量:次

医学资讯

|

阅读量:次

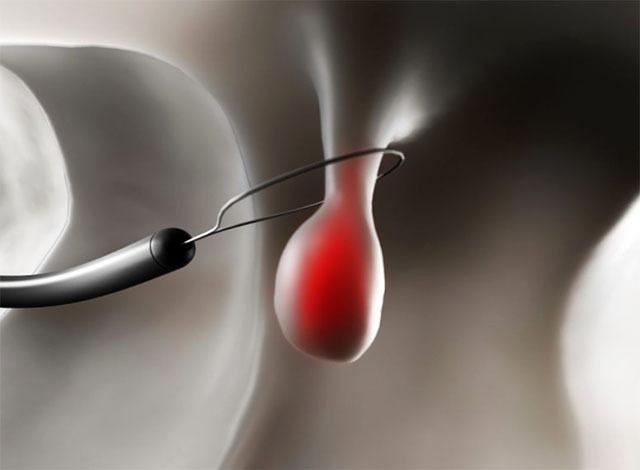

有些人的肠道里,会长出一两颗甚至一撮小肉疙瘩,这种“小疙瘩”就是肠息肉。肠癌很大几率是由息肉演变产生的,及时切除息肉有助预防肠癌的发生。那么。切除息肉还有癌变的风险吗?

临床上有很多患者,明明切了息肉,还是得了肠癌。肠息肉本身不是癌,但有可能变成癌,比较危险的有以下几种类型:

家族性息肉。与遗传因素有关,其癌变的倾向性几乎可以达到100%。特点为婴幼儿期无息肉,常开始于青年期。息肉数目往往非常多,好像铺路的鹅卵石一样,密密麻麻分布在肠道上。

腺瘤性息肉。这是公认的癌前病变,癌变率40%以上。其直径越大,癌变的机会越高。

平坦型息肉。从外观上来说,普通息肉像蘑菇一样,有一个蒂与肠壁相连,比较容易发现和切除。平坦型息肉则像地毯一样“趴”在肠壁上,难以发现也不好切除。

增生性息肉。这种息肉癌变的风险较低,50岁以上者几乎一半的人会有这种息肉,年纪越大越多,抽烟者也会比较多。

一般而言,腺瘤性息肉和家族性息肉是一定要切除的。但肠息肉绝不能一切了事,良性息肉也不例外。

这是因为腺瘤性息肉切除后再生、复发的概率较高,有时候切息肉就像割韭菜,切除了旧的很可能还会长出新的,且复发时息肉的位置和性质都可能不一样;同时多发性息肉容易漏诊,息肉切除后必须密切随访复查。

临床上那些切了息肉,还是患上肠癌的人,很可能就是忽视了定期复查。要注意以下三点:

1、若息肉只有一个,病理证明是良性的,刚开始每年只需查一次内镜,连续2~3年检查不复发,之后可以改为每3年查一次;

2、有多个良性息肉,为保险起见,还是要每年做一次肠镜检查;

3、息肉大于2厘米、病理为绒毛状腺瘤和无蒂息肉,复查间隔应在1年以内。

出国看病专业机构好医友提醒:想要降低息肉恶变的风险,那就必须要摒弃很多不良的生活习惯。减少高蛋白高脂饮食,养成定期排便的浒关,避免长期久坐,多多运动。

2019-04-02 15:46

好医友小编

联系医学顾问

医学顾问微信在线